Меню

Меню

-

Впечатления

-

Впечатления

-

Афиша

Меню

-

Категории

-

Места

Меню

- Галереи LICHT Gallery Экспо Джорджия IArt Gallery Национальная галерея им. Д. Шеварднадзе Цифровое пространство Тбилиси

- Городские площадки Парк Мтацминда Парк Мзиури Парк Ваке Cад 9 апреля (Александровский) проспект Шота Руставели

- Детские студии Творческий центр Art BOOM Тамашобана Happy Kids Art Club Ферма Фердинанда GinGer

- Духовные учреждения Tbilisi Yoga Loft TBILISI YOGA VILLA Трансцендентальная Медитация Грузия Lumos Yoga Cave

- Ивент-пространства KERA Space Gardenia Shevardnadze Базар Орбелиани Фабрика bibliotheque_tbilisi

- Кафе-рестораны Blue Fox Ресторан "Цисквили" Уцхо 8000 Vintages Вассерштрассе

- Кинотеатры Кинотеатр "Амирани" Cavea City Mall Saburtalo Cavea Grand Mall Cavea Tbilisi Mall Cavea East Point Cavea Galleria

- Концертные залы Музыкальный центр Кахидзе Монохолл MONUMENT Тбилисский концертный зал Тбилисский дворец спорта

- Лекториумы Терминал Auditoria Колаб TBC Concept Прана

- Музеи Грузинский музей изобразительных искусств Национальный музей Грузии Experimentorium Holoseum Музей современного искусства Зураба Церетели

- Ночные клубы/бары Love Bar Underwheel club Бар "Дедаэна" KHIDI MTKVARZE

- Образовательные учреждения Французский институт Грузии Школа Беки BTU Академия мышления Центр японского языка и культуры

- Общественные организации Ассоциация исторических транспортных средств Грузии Грузино-украинская платформа (Украинский дом) Самаритянская ассоциация Грузии Банк крови

- Отели Тбилиси Хилс и резиденции Pullman Tbilisi Axis Towers Stamba Hotel Шератон Гранд Тбилиси Метехи Палас Holiday Inn Tbilisi

- Спортивные площадки Динамо Арена Cтадион Михаила Месхи Ипподром на озере Лиси Lilo Arena Cтадион Паичадзе

- Театры Грузинский Театр Юного Зрителя им. Нодара Думбадзе Тбилисский цирк Театр королевского квартала Театр им. А. Грибоедова Театр Габриадзе

-

Категории

-

Афиша

-

Категории

-

Места

Меню

- Галереи LICHT Gallery Экспо Джорджия IArt Gallery Национальная галерея им. Д. Шеварднадзе Цифровое пространство Тбилиси

- Городские площадки Парк Мтацминда Парк Мзиури Парк Ваке Cад 9 апреля (Александровский) проспект Шота Руставели

- Детские студии Творческий центр Art BOOM Тамашобана Happy Kids Art Club Ферма Фердинанда GinGer

- Духовные учреждения Tbilisi Yoga Loft TBILISI YOGA VILLA Трансцендентальная Медитация Грузия Lumos Yoga Cave

- Ивент-пространства KERA Space Gardenia Shevardnadze Базар Орбелиани Фабрика bibliotheque_tbilisi

- Кафе-рестораны Blue Fox Ресторан "Цисквили" Уцхо 8000 Vintages Вассерштрассе

- Кинотеатры Кинотеатр "Амирани" Cavea City Mall Saburtalo Cavea Grand Mall Cavea Tbilisi Mall Cavea East Point Cavea Galleria

- Концертные залы Музыкальный центр Кахидзе Монохолл MONUMENT Тбилисский концертный зал Тбилисский дворец спорта

- Лекториумы Терминал Auditoria Колаб TBC Concept Прана

- Музеи Грузинский музей изобразительных искусств Национальный музей Грузии Experimentorium Holoseum Музей современного искусства Зураба Церетели

- Ночные клубы/бары Love Bar Underwheel club Бар "Дедаэна" KHIDI MTKVARZE

- Образовательные учреждения Французский институт Грузии Школа Беки BTU Академия мышления Центр японского языка и культуры

- Общественные организации Ассоциация исторических транспортных средств Грузии Грузино-украинская платформа (Украинский дом) Самаритянская ассоциация Грузии Банк крови

- Отели Тбилиси Хилс и резиденции Pullman Tbilisi Axis Towers Stamba Hotel Шератон Гранд Тбилиси Метехи Палас Holiday Inn Tbilisi

- Спортивные площадки Динамо Арена Cтадион Михаила Месхи Ипподром на озере Лиси Lilo Arena Cтадион Паичадзе

- Театры Грузинский Театр Юного Зрителя им. Нодара Думбадзе Тбилисский цирк Театр королевского квартала Театр им. А. Грибоедова Театр Габриадзе

Афиша

-

Категории

Событие уже прошло

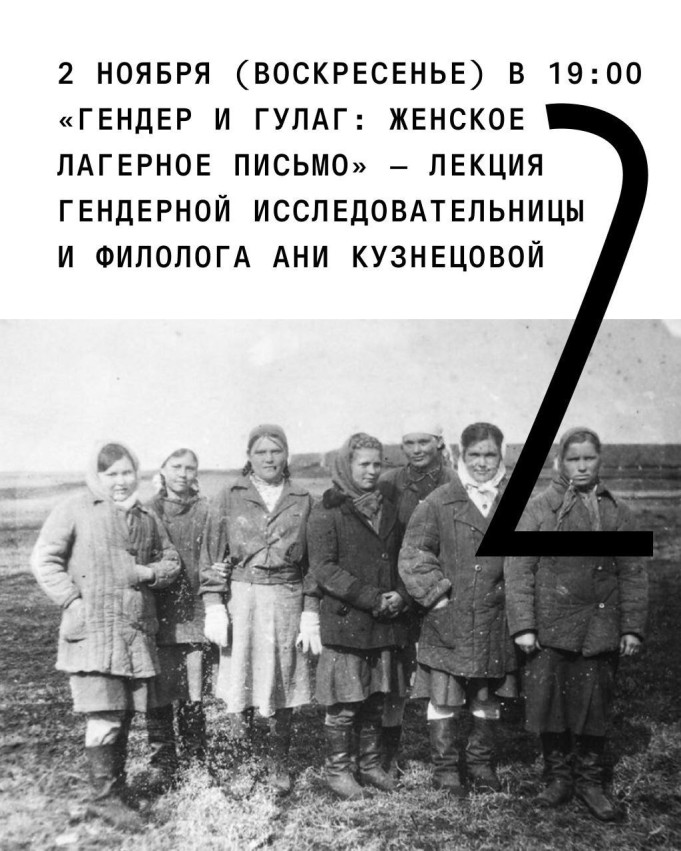

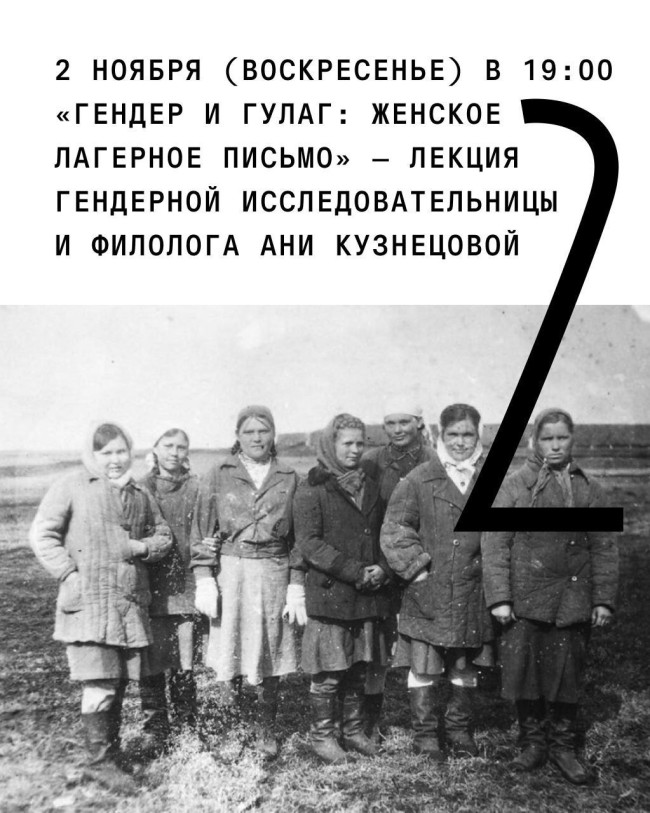

«Гендер и ГУЛАГ: женское лагерное письмо» - лекция гендерной исследовательницы и филолога Ани Кузнецовой.

«Гендер и ГУЛАГ: женское лагерное письмо» - лекция гендерной исследовательницы и филолога Ани Кузнецовой.

22, S. Janashia St., Tbilisi

Описание

Лакуна коллективного сознания, в которую превратился опыт ГУЛАГа, идеологически обусловлена: советские власти прибегали к сглаживанию неудобного прошлого. Неудивительно, что свидетельства бывших заключенных являются основными и наиболее доступными источниками знания о лагерях. Однако даже объемное художественное исследование Солженицына и стилистически точную прозу Шаламова едва ли можно назвать репрезентативными, когда речь заходит о женщинах в ГУЛАГе. Во многом это связано с «мужским взглядом»: нередко авторы описывают романтические отношения, принуждения к сексуализированному контакту, беременность и роды, что препятствует формированию субъектности женщины и сводит ее опыт до физиологии и отношений с мужчинами.

Избегая подобной аберрации, мы обратимся к мемуарам женщин, прошедших ГУЛАГ. Рассматривая их не только через теорию и историю литературы, а также через междисциплинарные области знания (trauma и gender studies), мы столкнемся с рядом вопросов. Является «воспоминание» документом или литературным произведением? Что стоит за термином «женское письмо»? Как конструируется высказывание и его субъект в женской лагерной прозе? Мы попробуем ответить на эти и другие вопросы, а также выделить стратегии, к которым прибегали авторки лагерных мемуаров.

Фото и видео

Место проведения

Подпишитесь на новости, следите за нами.